家族葬を執り行う際、費用を誰が負担するべきかという疑問は多くの方が抱えるものです。一般的には、葬儀を取り仕切る喪主がその支払いも担当することが多いですが、ご遺族それぞれの状況や故人の遺志によって、他の親族が負担するケースも決して珍しくありません。

本記事では、家族葬にかかる費用の負担者について詳しく解説するとともに、家族葬にかかる費用の内訳、具体的な支払い方法、そして費用を抑えるための節約ポイントまで幅広くご紹介いたします。家族葬の費用について深く理解し、安心して故人との最後のお別れを迎えるために、ぜひ本記事を参考にしてください。

家族葬にかかる費用とは?費用相場と一般葬との違い

まず、家族葬にかかる費用の全体像を把握するために、以下の2つのポイントについて解説します。

- •家族葬の費用相場

- •家族葬と一般葬の料金の違い

●家族葬の費用相場

家族葬の費用は、参列者の人数や葬儀の内容によって大きく変動しますが、一般的な費用相場としては、およそ80万円から110万円前後とされています。 家族葬は、主に故人の親族や特に親しかった友人を中心に行われることが多く、参列者の規模は10名から30名程度となるのが一般的です。比較的規模の大きな一般葬と比較すると、式場の広さや必要なスタッフの人数を抑えることができるため、結果的に費用も低く抑えやすいという特徴があります。

なお、火葬料金を含めた家族葬の総費用は、全国平均で約110万円とされています。ただし、これはあくまで平均的な金額であり、地域や斎場の種類、選択するプランによって費用は大きく異なる可能性があります。

特に都市部においては、土地や施設の使用料が高額になる傾向があるため、地方に比べて家族葬の費用も高くなることがあります。そのため、ご自身がお住まいの地域の家族葬の費用相場を事前に確認しておくことが非常に重要です。地域の葬儀社に問い合わせたり、インターネットで情報を収集したりすることで、より正確な費用感を把握することができるでしょう。

●家族葬と一般葬の料金の違い

家族葬と一般葬の費用を比較すると、多くの場合一般葬の方が高額になる傾向があります。全国的な平均で見ると、一般葬の費用は約190万円程度であり、家族葬の費用と比較すると、その差額は約80万円から110万円にも上ります。

一般葬は、故人の友人や会社関係者、地域の方など、多くの参列者を招いて執り行われるため、広い会場が必要となり、それに伴い会場費用も高額になりやすいです。また、祭壇の設営や装飾、参列者へのお食事や返礼品の準備など、多くの項目で費用がかさむことが、一般葬の費用が高くなる主な理由の一つです。

一方、家族葬は、参列者の規模が比較的小さいため、会場費や食事、返礼品などにかかるコストを相対的に抑えやすいという特徴があります。また、参列者を限定して葬儀を行うため、広い会場や多数のスタッフの手配が不要となり、一般葬に比べて経済的な負担が少なくなるケースが多いと言えるでしょう。

しかし、家族葬であっても、故人の意向やご遺族の希望によっては、祭壇を豪華にしたり、特別な供物を準備したりすることで、費用が大きく変動する可能性もあります。したがって、費用を抑えたい場合は、葬儀社との綿密な打ち合わせが不可欠となります。

●家族葬にかかる費用の内訳:何に費用がかかるのか

家族葬にかかる費用は、大きく分けて以下の4つの項目に分類することができます。それぞれの費用の詳細について解説します。

- •葬儀一式の料金

- •寺院に支払う料金

- •会食の料金(飲食接待費)

- •その他の費用

•葬儀一式の料金

葬儀一式の料金には、主に以下の項目が含まれています。これらの費用は、参列者の人数や葬儀の規模に左右されにくいものが多く、事前に葬儀社から提示される見積もりと比べて、後から大きな差額が生じにくいという特徴があります。ただし、葬儀プランによっては火葬料金が含まれていない場合があるため、見積もりをしっかりと確認することが重要です。

- •斎場の使用料:葬儀を行う会場の利用料金です。プランによって上限が設定されている場合があり、追加費用が発生しないように工夫されていることもあります。

- •人件費:葬儀を運営するスタッフの人件費です。

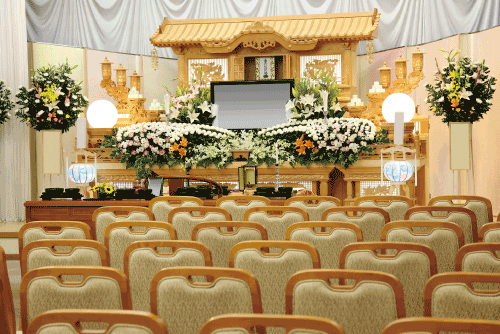

- •祭壇:故人を祀る祭壇の設営費用です。祭壇の規模や装飾によって費用が変動します。

- •棺:故人を納める棺の費用です。素材や装飾によって価格帯が異なります。

- •遺影作成:故人の遺影写真の作成費用です。

- •寝台車や霊柩車の使用料:故人の搬送に必要な車両の費用です。移動距離によって料金が変動します。

•寺院に支払う料金

葬儀において寺院に支払う料金は、主に読経や戒名の授与に対する感謝の気持ちとして渡す「お布施」が中心となります。お布施は、感謝の気持ちを表す金銭であるため、明確な金額の決まりはありません。しかし、一般的には20万円前後が多く、場合によっては30万円以上になることもあります。

た、寺院や僧侶によっては、交通費としての「御車料」や、僧侶の食事代にあたる「御膳料」が別途必要となる場合があります。これらの費用は、葬儀社の見積もりには含まれていないことが多いため注意が必要です。

戒名を授かる際には、その位(ランク)によってお布施の金額が大きく異なるため、事前に寺院に確認することが大切です。また、菩提寺がない場合は、葬儀社に紹介してもらうことも可能ですが、その際の手配料が発生する場合もあります。

その他の寺院関連の費用として、霊柩車の運転手や寺院のスタッフへの「心付け」が考えられますが、近年では心付けの習慣は薄れつつあり、地域や寺院によって異なるため、必要かどうか事前に確認するようにしましょう。

•会食の料金(飲食接待費)

葬儀における会食の費用は、通夜の後に参列者をもてなす「通夜振る舞い」や、告別式の後に行われる「精進落とし」といった飲食にかかる費用が含まれます。これらの会食は、弔問客への感謝の気持ちを表すとともに、故人を偲び、参列者同士が故人の思い出を語り合う場としての意味合いも持ちます。具体的な金額は、参列者の人数や料理の内容によって大きく変動します。一般的には、通夜振る舞いの相場は一人あたり約2,000円から3,000円程度、精進落としは約5,000円程度とされています。

会食関連の費用は、葬儀社のプランに含まれている場合もありますが、その場合でも参列者の人数に応じて費用が変動する可能性があります。家族葬は、少人数で行うことが多いため、会食自体を行わないという選択肢もあります。

会食を実施するかどうか、またどのような形式で行うかは、ご家族の意向や参列者の状況を考慮して決定すると良いでしょう。

•その他の費用

その他の費用としては、会葬御礼や香典返しなどの返礼品代、そして火葬料金などが挙げられます。

会葬御礼は、通夜や告別式に参列してくださった方々への感謝の気持ちとして贈る品であり、参列者全員に配布します。ただし、家族葬の場合は参列者が限られるため、会葬御礼を省略するケースも少なくありません。

香典をいただいた場合は、香典返しを用意する必要があります。香典返しには、葬儀当日に渡す「即日返し」と、後日改めて品物を送る場合があります。香典を辞退した場合は、香典返しは不要となります。

火葬料金は、地域や火葬場の運営主体によって大きく異なります。公営の火葬場を利用する場合は、料金が比較的安価で、約2,000円から50,000円程度であることが多いですが、民間の火葬場の場合は、設備やサービスが充実している分、50,000円から100,000円程度かかることがあります。

公営の火葬場を利用する際には、故人や喪主がその地域に住民登録をしているなどの利用条件が設けられている場合があるため、事前に確認が必要です。また、火葬場によっては、待合室の使用料や飲食代が別途発生することもあるため、こちらも確認しておきましょう。

これらの各項目の費用をしっかりと把握し、ご自身の予算に合わせて必要なもの、そうでないものを選択していくことが、家族葬の費用を抑えるための重要なポイントとなります。

家族葬の費用負担は誰がする?主な4つのケース

家族葬の費用は、一般的に喪主が負担することが多いですが、ご遺族の状況によっては他の親族が負担したり、故人の遺産から支払われたりするケースもあります。ここでは、家族葬の費用を支払う主な4つのケースについて解説します。

- •喪主が支払うケース

- •施主が支払うケース

- •親の遺産で支払うケース

- •相続人で分担して支払うケース

•喪主が支払うケース

葬儀に関する様々な手続き、例えば葬儀社の選定や打ち合わせ、会場の予約、僧侶への連絡などを基本的にすべて担当するため、喪主が葬儀費用を支払うのが最も一般的なケースです。誰が喪主になるかは、故人の遺言がある場合は遺言に基づいて決定されます。遺言がない場合は、一般的に配偶者が喪主を務めることが多いです。もし配偶者が高齢や健康上の理由などで喪主を務めることが難しい場合は、故人との血縁関係がより近い親族が選ばれます。一般的には、長男が優先され、次男以降や長女がその次に選ばれることが多いです。

喪主は、精神的な負担が大きいだけでなく、経済的な負担も担うことになるため、事前に他の親族とよく話し合い、協力体制を築くことが大切です。

•施主が支払うケース

喪主が葬儀費用を全額負担することが経済的に困難な場合や、喪主とは別に費用を負担する人がいる場合に、施主が立てられることがあります。施主は、基本的に葬儀費用の支払いを主な役割とすることが多く、喪主とは異なる立場となります。しかし、施主が単に費用を負担するだけでなく、葬儀全体の進行をサポートしたり、中心となって葬儀の準備を進めたりする役割を担うこともあります。施主は、故人と血縁関係がある必要はなく、故人の友人や知人が務めることもあります。

施主が立てられる場合は、事前に喪主と施主の間で、費用負担の範囲や役割分担について明確に話し合っておくことが重要です。

•親の遺産で支払うケース

故人が遺した財産、いわゆる遺産から葬儀費用を支払うというケースも存在します。故人の預貯金や不動産などを換金して、葬儀費用に充てることになります。ただし、注意しなければならないのは、金融機関は故人の死亡を確認すると、口座を凍結する手続きを行うということです。口座が凍結されるのは、相続人からの連絡によって行われることが一般的ですが、凍結後は原則として預金の引き出しができなくなります。そのため、親の遺産からの支払いを検討している場合は、口座凍結のタイミングについて十分に留意しておく必要があります。

遺産からの仮払い制度を利用すれば、口座が凍結された後でも一定額の預金を引き出して葬儀費用に充てることが可能です。しかし、この制度を利用するには、家庭裁判所への申請など、所定の手続きが必要となり、実際に支払いを受けるまでには時間がかかるため、葬儀費用がすぐに必要な場合にはあまり現実的な選択肢とは言えません。そのため、故人のキャッシュカードの暗証番号が分かっている場合は、口座が凍結される前に必要な現金をある程度引き出しておくという方法も考えられます。その際には、後々他の相続人との間でトラブルが生じるのを防ぐために、事前に他の相続人の同意を得ておくことを強くお勧めします。

また、他のケースとして、故人が生前に葬儀費用を子供や配偶者に預けていたり、葬儀社が提供する積立プランを利用して、生前に葬儀費用をあらかじめ支払っている場合もあります。これらの場合は、遺産からの支払いという形にはなりませんが、故人の準備によって葬儀費用が賄われることになります。

•相続人で分担して支払うケース

葬儀費用の負担を特定の個人に集中させず、複数の相続人で分担して支払うというケースもあります。例えば、故人の子供である兄弟姉妹が、それぞれの経済状況に応じて費用を分け合うなどが考えられます。

費用の分担方法としては、相続人全員で均等に負担する場合と、各相続人の経済状況や家族構成などを考慮して、負担割合を調整する場合があります。均等に分担する方法は、手続きが比較的シンプルで、相続人間での話し合いもスムーズに進みやすいというメリットがあります。

一方、各相続人の経済状況や家庭の状況を考慮して負担割合を調整する方法は、より公平な負担となる可能性があります。例えば、長男が住宅ローンや子供の教育費などで経済的な負担が大きい場合、独身の弟や姉、妹が多めに支払うといった配慮がなされることがあります。

このような分担方法を採用することで、特定の相続人に経済的な負担が偏るのを避け、家族全体で協力して故人の葬儀を執り行うことができるでしょう。ただし、後々のトラブルを避けるためにも、誰がどの程度の費用を負担するのかを、事前に相続人間でしっかりと話し合い、合意しておくことが重要です。

●家族葬の費用を分割払いする方法:経済的な負担を軽減するために

家族葬の費用は、決して安価ではありません。そのため、一括での支払いが難しい場合に備えて、分割払いという選択肢も存在します。ここでは、家族葬の費用を分割払いにするための主な4つの方法について解説します。

- •クレジットカードを利用する

- •銀行のフリーローン・カードローンを利用する

- •葬儀ローンを利用する

- •後払いシステムを利用する <

•クレジットカードを利用する

葬儀費用の支払い方法として、クレジットカードを利用することができます。多額の現金を一度に用意する必要がないため、経済的な負担を軽減することができます。また、JCBやVISAなど、広く普及しているブランドに対応している葬儀社が多いため、比較的利用しやすいという利点があります。クレジットカードでの支払いは、一括払いの他に、分割払いやリボ払い、ボーナス払いなどを選択できるため、ご自身の経済状況に合わせて柔軟な支払い計画を立てることが可能です。分割払いの回数が少ない場合、金利手数料がかからないケースもあり、さらに負担を軽減できる可能性があります。

ただし、すべての葬儀社がクレジットカード決済に対応しているわけではありません。そのため、事前に利用を検討している葬儀社がクレジットカードでの支払いに対応しているかどうかを確認することが重要です。

また、葬儀費用は高額になる場合があります。クレジットカードには利用限度額が設定されているため、事前にご自身の利用限度額を確認し、必要であれば、カード会社に連絡して一時的に限度額を引き上げる手続きを検討することも有効です。

•銀行のフリーローン・カードローンを利用する

葬儀費用の支払いに、銀行や信用金庫、労働金庫などが提供しているフリーローン(多目的ローン)や、消費者金融のカードローンを利用するという方法もあります。 銀行のフリーローンは、比較的低金利で借り入れができるというメリットがあります。また、葬儀社との提携ローンではないため、ご自身が普段利用している金融機関や、金利条件の良い金融機関を自由に選択できるという点も魅力です。ただし、審査に時間がかかる場合があるため、急ぎで資金が必要な場合には不向きかもしれません。

一方、消費者金融のカードローンは、審査が比較的早く、契約から融資までのスピードが速いという利点があります。急な葬儀で現金の準備が間に合わない場合などには有効な選択肢となります。しかし、一般的に銀行のローンよりも金利が高めに設定されていることが多いため、返済総額が大きくなる可能性がある点には注意が必要です。

いずれのローンを利用する場合でも、事前に金利や返済期間、毎月の返済額などをしっかりと確認し、無理のない返済計画を立てることが重要です。

•葬儀ローンを利用する

現金一括での支払いが難しい場合や、クレジットカードの利用限度額を超えるような高額な葬儀費用が発生した場合に便利なのが、葬儀ローンです。オリコやJACCSなどの信販会社が、葬儀費用に特化したローン商品を提供しています。葬儀ローンのメリットは、インターネットを通じて24時間いつでも申し込みが可能である点です。また、銀行などの金融機関に出向く必要がなく、比較的短期間で融資を受けられるため、急な葬儀にも対応しやすいと言えます。

ただし、葬儀ローンは分割回数に応じて金利が変動し、最終的な支払総額も変わってくるため、事前にしっかりとシミュレーションを行い、無理のない返済計画を立てることが重要です。また、すべての葬儀社が葬儀ローンに対応しているわけではないため、利用を検討している葬儀社に事前に確認する必要があります。

•後払いシステムを利用する

葬儀費用の支払い方法として、比較的一般的なのが後払いシステムです。これは、葬儀がすべて完了した後、実際にかかった費用が請求されるという仕組みです。参列者の人数や香典の状況、その他の追加費用などが確定した段階で最終的な金額が決定するため、正確な費用を支払うことができるという大きなメリットがあります。弔問客の数や当日の状況によって費用が変動する可能性があるため、葬儀後の支払いにすることで、過不足なく適切な金額で決済ができるでしょう。

なお、一部の葬儀社では、葬儀プランの基本料金を前払いし、不確定な部分の費用(例えば、会食の人数変動による追加費用など)を後から請求するという「部分後払い」を採用している場合もあります。この場合、事前に支払うべき金額が明確になっているため、予算を立てやすいという利点がありますが、最終的な支払いが発生することを念頭に置いておく必要があります。

後払いシステムを利用する際には、支払い期日や支払い方法(銀行振込、現金払いなど)について、葬儀社と事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

●家族葬を行うメリットとは?費用軽減以外の魅力

家族葬は、費用を抑えられるという経済的なメリットだけでなく、故人との最後の時間を大切にできる、喪主や遺族の負担が少ないなど、多くの魅力があります。ここでは、家族葬を選ぶことで得られるその他のメリットについて詳しくご紹介します。

- •喪主の手間を軽減できる

- •参列者対応の負担が軽減できる

- •故人を偲ぶことに集中できる

- •自由な葬儀にできる

•喪主の手間を軽減できる

家族葬の大きな利点の一つは、喪主の精神的・肉体的な負担を大幅に軽減できるという点です。一般葬の場合、多くの参列者を想定して、香典の管理や返礼品の準備、案内状の送付、受付の手配、式次第の作成など、多岐にわたる準備が必要になります。

しかし、家族葬では、参列者がごく親しい親族や友人に限定されるため、これらの準備を大幅に簡略化することができます。連絡も親しい方々のみで済み、大勢の方へ訃報を急いで伝える必要もありません。

また、家族葬では香典のやり取りを省略するケースも多く、いただいた場合でもその場で「即返し」を行うことが一般的です。これにより、後日改めて香典返しの品物を選び、手配する手間や時間を省くことができます。

大切な方を亡くしたばかりで、心身ともに疲弊している喪主にとって、これらの負担が軽減されることは、家族葬ならではの大きな魅力と言えるでしょう。故人を偲び、ゆっくりと別れを告げるための時間を確保しやすくなります。

•参列者対応の負担が軽減できる

喪主だけでなく、遺族全体にとっても、葬儀当日の参列者対応の負担が軽減されるのは大きなメリットです。一般葬では、多くの参列者に対して挨拶をしたり、案内をしたり、受付や会計などの役割を分担したりする必要があり、遺族自身が落ち着いて故人を偲ぶ時間を取ることが難しい場合があります。一方、家族葬は参列者が親しい身内やごく近しい友人に限定されるため、このような細々とした対応に追われることが少なくなります。遺族は、故人のそばでゆっくりと過ごしたり、思い出を語り合ったり、心静かに故人の冥福を祈ったりする時間をより多く持つことができるでしょう。

参列者への気遣いや対応に神経を使う必要がない分、遺族は精神的な負担を軽減し、故人との最後の時間を大切に過ごすことができるのです。

•故人を偲ぶことに集中できる

葬儀本来の目的は、故人の霊を弔い、その人との別れを惜しむことにあります。しかし、一般的な葬儀の場合、遺族は様々な手配や参列者への対応に追われ、故人の死を静かに受け止め、向き合うための時間を十分に確保できないことがあります。家族葬では、準備や対応に追われることが少ないため、故人との思い出をゆっくりと振り返ったり、感謝の気持ちを伝えたり、静かに故人の冥福を祈ったりする時間をより多く持つことができます。故人との思い出を語り合い、共に過ごした日々を偲ぶことで、悲しみを乗り越え、前向きに生きていくための心の整理をつけることができるでしょう。

特に、大切な方を亡くしたばかりの家族にとって、このような静かなお別れの時間は、心の傷を癒し、新たな一歩を踏み出すために非常に重要な意味を持ちます。

•自由な葬儀にできる

形式や慣習に縛られない、自由な葬儀を執り行うことができるのも、家族葬の大きなメリットの一つです。一般葬では、社会的な儀礼や宗教的な慣習に従って進めることが一般的ですが、家族葬では、故人の遺志や家族の希望を反映させた、より自由で個性的な内容の葬儀を行うことが可能です。例えば、故人が好きだった音楽を流したり、思い出の品々を飾ったり、故人の趣味や好みに合わせた装飾を施したりすることができます。また、参列者が親しい間柄であるため、故人の思い出話をゆっくりと語り合ったり、アットホームな雰囲気の中で和やかに故人を見送ったりすることもできます。

形式的な儀式にとらわれず、故人らしさを大切にした、心温まるお別れの場を作ることができるのは、家族葬ならではの魅力と言えるでしょう。

●家族葬の流れと注意点:スムーズな進行のために

家族葬を滞りなく、そして心温まるものにするためには、一般的な葬儀とは異なる手順や注意点を事前に把握しておくことが重要です。ここでは、家族葬の具体的な流れと、葬儀後に気をつけるべきポイントについて詳しく解説します。

•家族葬の流れ

家族葬を円滑に進めるためには、事前の準備が非常に重要になります。

1.参列者のリスト作成

まず最初に行うべきことは、誰に参列してもらうかを決めることです。家族のみで行うのか、親族や特に親しかった友人までを招くのか、家族でよく話し合い、明確なリストを作成しましょう。この段階で、葬儀の規模や形式がおおよそ決まります。

2.葬儀社への連絡

参列者のリストが決まったら、葬儀社に連絡を取り、相談を始めます。故人の安置場所や搬送の日時などを伝え、逝去後の搬送の手配を行います。葬儀社との打ち合わせでは、予算や希望する葬儀の形式、日程などを具体的に伝えます。

3.葬儀の日程調整と準備

葬儀社との打ち合わせに基づき、お通夜と告別式の日程を決定します。日程が決まったら、必要な手続きや準備を進めます。これには、祭壇や棺の選定、遺影写真の準備、宗教者への連絡などが含まれます。家族葬の場合でも、基本的な流れは一般葬と大きく変わりませんが、規模が小さいため、準備期間が比較的短期間で済むことが多いです。

お通夜と告別式の実施

決定した日程に従い、お通夜と告別式を執り行います。家族葬では、参列者が限られているため、和やかな雰囲気の中で、故人との最後の時間をゆっくりと過ごすことができます。

5.葬儀後の報告

家族葬に参列しなかった方々、例えば故人の友人や知人、会社関係者などには、葬儀が滞りなく終了したことを報告する挨拶状(はがきなど)を送るのが一般的です。これにより、訃報を知らなかった方や、参列を希望していた方への配慮を示すことができます。

家族葬を行った後の注意点家族葬の特性上、参列者を限定したため、後日、葬儀に参列できなかった方々から弔問を受けることがあります。特に、故人と親しかった友人や知人が、「故人を偲びたい」と自宅を訪れるケースは少なくありません。弔問のタイミングは、一般的に葬儀後1週間から10日程度が多いと言われています。これに備えて、自宅を整理整頓しておいたり、弔問客を迎えるための準備(お茶やお菓子など)をしておくと安心です。

また、弔問を受ける際に香典をどう扱うかについても、事前に家族で話し合っておくことが重要です。香典を受け取る場合は、受け取った際のお礼の言葉や、後日香典返しをする必要がある一方で、香典を辞退する場合は、その旨を弔問客に丁寧に伝えなければなりません。

家族葬に参列できなかった方が、故人を偲ぶ機会を求めている場合は、後日改めて「お別れ会」や「偲ぶ会」のような場を設けることも検討してみましょう。このような対応は、故人との繋がりを大切にしてきた方々への配慮となり、故人の供養にも繋がります。

まとめ:家族葬の費用負担と賢い選択

家族葬の費用負担は、一般的には喪主が担うことが多いですが、ご遺族の状況や故人の遺志によって、施主が負担したり、相続人全員で分担したりするケースもあります。また、故人の遺産から葬儀費用を支払うという選択肢も存在します。

葬儀費用には、葬儀一式の基本料金に加えて、寺院への謝礼(お布施)、会食の費用、返礼品代、火葬料金など、様々な項目が含まれます。費用の支払い方法としては、現金一括払いの他に、葬儀ローンやクレジットカードの分割払い、後払いといった方法も利用できるため、ご自身の経済状況に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。

葬儀費用を少しでも節約するためには、公営の斎場を利用したり、葬儀の規模を必要最小限に抑えたりすることが有効です。また、宗教的な儀式を伴わない無宗教葬を選択したり、自治体によっては葬祭費の補助金や給付金制度を利用できる場合もあるため、事前に確認してみることをお勧めします。

家族葬は、費用面だけでなく、故人との静かなお別れの時間を大切にできる、遺族の負担を軽減できるなど、多くのメリットがあります。費用や内容について十分に検討し、ご家族にとって最良の選択をすることが、後悔のないお見送りに繋がるでしょう。

自由に家族葬は、ただ安いだけでなく年間20,000件以上の葬儀実績を誇るグループとして、終活サポートや葬儀の事前相談から、葬儀後のアフターサポート(樹木葬、海洋葬儀などのご供養や法事・仏壇・仏具の手配、墓地・墓石、遺品整理など)まで幅広く対応しています。

お通夜や葬儀に関して不安なことがある場合は、自由に家族葬に相談ください。24時間365日お客様のお問い合わせにお応えします。