知人や親族が亡くなったという訃報は、予期せず突然もたらされます。そのため、お通夜や葬儀に参列するための時間調整に苦慮することも少なくありません

そこで今回は、一般的なお通夜の所要時間はどのくらいなのかについて詳しく解説します。具体的な流れや、万が一遅れてしまう場合の適切な対応方法、参列する際のマナーについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

お通夜の所要時間:半通夜と全通夜の違い

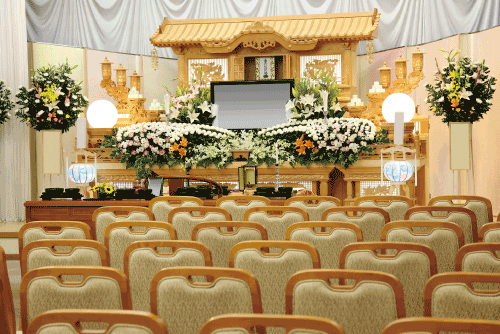

お通夜とは、故人のご家族や親族が集まり、故人の霊前で別れを偲ぶための大切な儀式です。一般的には、ご逝去の翌日にお通夜を行い、その翌日に葬儀・告別式を執り行う流れが一般的です。

お通夜には、「半通夜」と「全通夜(本通夜)」の2種類があり、どちらを執り行うかによって所要時間も大きく異なります。ここでは、それぞれの概要と所要時間について詳しく見ていきましょう。

なお、半通夜と全通夜のほかに、ご逝去された当日に行われる「仮通夜」がありますが、こちらはご家族や親族のみで行われるため、本記事では割愛いたします。

●半通夜の場合:現代の主流

半通夜とは、夜通しではなく、短時間で簡易的に行われるお通夜の形式で、所要時間は一般的に2〜3時間程度です。地域によって慣習に違いはあるものの、現代においては「お通夜」といえば、この半通夜を指すことがほとんどです。

本来、「お通夜」という言葉が示す通り、ご自宅で故人に寄り添い、夜を通して弔う儀式でした。しかし、近年においては、ご自宅ではなく葬儀場で半通夜を執り行うケースが増加しています。その背景には、防火上の安全性の問題などがあり、夜通し故人に付き添うことが難しくなったという事情があります。

このような社会的な変化に伴い、仏教においては僧侶による読経、神道においては神職による祭詞が、以前よりも簡略化された形で行われるようになり、参列者は焼香や拝礼を行った後、お清めの会食(以下、通夜振る舞い)を経て解散するという流れが一般的になりました。これが、現代の半通夜の形です。

●全通夜の場合:古来からの形式

全通夜とは、文字通り夜を通して故人を弔う儀式であり、「本通夜」と呼ばれることもあります。お通夜の起源は、お釈迦様がご入滅された際に、弟子たちが集まり、夜通しお釈迦様の教えについて語り合ったという故事に由来するとされています。

具体的な流れとしては、読経や焼香、参列者への通夜振る舞いまでは半通夜と同様に行われますが、その後に「夜伽(よとぎ)」と呼ばれる儀式が朝まで続けられる点が大きく異なります。

夜伽とは、夜から朝まで故人に付き添い、ろうそくや線香の火が絶えないように見守ることを指します。お釈迦様の弟子たちが夜通し教えについて語り合ったように、親族や親しい人々が集まり、故人の思い出を語り合いながらすごします。

現在でも、お通夜から葬儀・告別式まですべてをご自宅で執り行うような場合には、全通夜が行われることもありますが、都市部を中心に多くのお通夜が葬儀場で行われるようになったため、前述の通り、宿泊設備の不足や防火上の理由などから、半通夜が主流となっています。

お通夜の開始時間と全体の流れ

お通夜の開始時間は、半通夜・全通夜ともに、一般的には夕方の17時から19時の間に始まることが多いです。開始時間に明確な決まりはありませんので、葬儀場の担当者と相談し、参列者の都合を考慮した上で決定されるのが一般的です。

参列者の受付は、お通夜の開始時間の30分から1時間前に行われます。喪主やご遺族は準備があるため、故人のご友人や会社関係の方が受付を担当することが一般的です。

お通夜の儀式自体は、1時間から1時間半程度で、その後の通夜振る舞いが約1時間程度です。したがって、半通夜の場合は開始から終わりまで全体で1〜3時間程度で終了することが多いです。

お通夜の一般的な流れ(仏教式・半通夜の場合)

仏教式の半通夜の場合、一般的に以下の流れで進行します。

●受付〜着席

受付は、お通夜開始の30分から1時間前に始まります。受付では参列者がお悔やみの言葉を述べた後、香典を渡し、芳名帳に氏名や住所などを記入します。葬儀場でお通夜を行う場合、通常は待合室が用意されているため、受付を済ませたら待合室へ移動し、お通夜の開始を待ちます。その後、葬儀場の係員の案内に従って会場に入り、指定された席に着席します。宗教者が入場した際に、起立するか着席したままでいるかは、司会者の指示に従いましょう。

●読経〜焼香〜法話〜喪主の挨拶

お通夜は、司会者の開始の挨拶に続いて、僧侶による読経が始まります。読経は基本的には定刻に開始されますが、参列者の到着状況などによっては多少遅れることもあります。読経の時間は宗派によって異なりますが、一般的には30分から1時間程度です。読経が始まってから10分程度経過した後、司会者の指示に従い、参列者は焼香を行います。焼香の順番は、まず喪主が行い、次に遺族、親族、そして故人と親しかったご友人、知人の順に進みます。ただし、お通夜に遅れて到着した方は、先に焼香を済ませた方に続いて、順不同で焼香を行います。読経と焼香が終わると、僧侶は5〜10分程度の法話を行い、 退場となります。その際の見送り方も、入場時と同様に司会者の指示に従ってください。僧侶が退場した後、喪主から参列者への感謝の言葉や、故人への思い、そして通夜振る舞いに関する案内などがあり、お通夜の儀式は終了となります。通夜振る舞いの会場への移動も、司会者または葬儀場のスタッフの指示に従います。

●通夜振る舞い

お通夜の儀式が一通り終わった後、お清めとして行われるのが、通夜振る舞いです。通夜振る舞いは1時間程度で終了します。葬儀場によっては待合室で行われることもありますが、会食専用の会場が設けられている場合もあります。通夜振る舞いでは、オードブルや軽食、ビールやジュースなどが用意され、参列者は親族や他の参列者とともに、故人の思い出を語り合いながら過ごします。葬儀場に通夜振る舞いを行う適切な場所がない場合は、別の場所に移動して行われたり、食事の代わりにお土産が渡されて終了となることもあります。通夜振る舞いは、必ず行わなければならないものではありません。また、参列者側も、予定がある場合は無理に参加する必要はなく、振る舞いは辞退して挨拶だけを済ませて帰ることも可能です。

お通夜で気を付けたい基本マナー

お通夜に参列する際には、故人やご遺族に失礼のないよう、いくつか注意しておきたい基本的なマナーがあります。ここでは、特に服装と持ち物に関するマナーについて確認しておきましょう。

●服装のマナー

お通夜は、葬儀・告別式ほどフォーマルな装いは求められませんが、喪服、または黒や濃紺の落ち着いた色のスーツやワンピースを着用するのが基本です。光沢のある素材や、派手な装飾のない、シンプルで落ち着いたデザインのものを選べば問題ありません。学生の場合は、制服で参列しても失礼にあたりません。

●持ち物のマナー

お通夜に参列する際の基本的な持ち物は、数珠と香典です。数珠は焼香の際に使用するため、忘れずに持参するようにしましょう。宗派によって数珠の種類が異なる場合もありますが、ご自身がお持ちの数珠を使用しても問題ありません。

香典は、故人との関係性によって金額の目安が異なります。友人であれば5,000〜10,000円、隣近所の方であれば3,000〜5,000円、会社関係の方であれば5,000〜10,000円、親戚の場合10,000〜30,000円、兄弟姉妹であれば10,000〜50,000円程度が一般的です。香典は香典袋に入れ、黒や紺、紫などの袱紗(ふくさ)に包んで持参するとよいでしょう。香典の金額を決める際には、割り切れる数字は「故人との縁が切れる」という意味合いになるため避けるべきだとされています。また、「4」や「9」といった数字も縁起が悪いとされるため、避けるのが望ましいでしょう。

女性の場合は、数珠、香典のほかに、バッグやアクセサリーにも注意が必要です。バッグは黒や紺など、服装の色に合わせたものを選びます。アクセサリーは、基本的には身につけないのが一般的ですが、身につける場合は、一連の真珠を使ったシンプルなものにしましょう。

お通夜に遅れる場合の対応方法とマナー

お通夜はご逝去の翌日に行われることが一般的ですが、近年、火葬場や司式者、葬儀場の都合で必ずしも翌日行うとな限りません。そのため当日になって急に訃報を知り、慌ててお通夜に駆けつけるというケースは以前に比べて少なくなっています。しかし、遠方から参列する場合や、当日に急用が入り、どうしても開始時間に間に合わないという状況も考えられます。ここでは、お通夜に遅れる場合の適切な対応方法とマナーについて解説します。

●1時間以内の遅刻の場合

お通夜の開始時間に間に合わない場合でも、1時間以内に会場に到着できる見込みであれば、そのまま駆けつけても、喪主やご遺族に迷惑をかけることなく、マナー違反にもあたりません。焼香が終わる前に到着できるのであれば、たとえ遅れても参列するようにしましょう。ただし、遠方から向かうため、どうしても開始時間までに間に合わないことが事前にわかっている場合は、できるだけ早めにその旨をご遺族に連絡しておくと親切です。また、直前になってどうしても間に合わないことわかった場合は、喪主やご遺族は忙しくて連絡が取りにくいこともありますので、無理に連絡を試みずに、そのまま会場へ向かいましょう。到着後、遅れた理由を説明する必要はありません。静かに参列し、焼香を行いましょう。

●2時間以上遅れる場合

2時間以上遅れる場合、すでにお通夜の儀式が終わっている可能性が高いため、故人との関係性に応じた適切な対応が求められます。知り合いや会社の上司・部下といった関係性であれば、参列する前にあらかじめ連絡を入れたほうがよいでしょう。ただし、勝手に会場に入ることは避け、必ず葬儀場のスタッフに声をかけ、指示に従って参列するようにしてください。お通夜が終わった後に到着しても、喪主やご遺族に手間をかけ、迷惑になる可能性があります。そのため、お通夜に間に合わない場合は、翌日の葬儀・告別式に最初から参列する方が、喪主やご遺族に負担をかけず、マナー違反にもなりません。故人が 故人が親族の場合は、2時間以上遅れる場合でも、できる限りお通夜当日に参列することが重要です。故人への挨拶はもちろんのこと、翌日の葬儀・告別式の準備を手伝うこともできますので、事前に連絡を入れた上で、できるだけ早く駆けつけるようにしましょう。

●遅れる際の連絡方法

お通夜に遅れる場合は、電話で連絡をするのが最も適切です。メールや LINE などの連絡手段は、ご遺族がお通夜の準備で忙しく、すぐに確認できない可能性があります。また、電話で遅れる理由を細かく説明する必要はありません。仕事や電車が遅れているなど、簡潔に状況を伝え、どれくらい遅れるかを伝えれば十分です。もし喪主やご遺族が電話に出られない場合は、葬儀場に連絡して、何時まで弔問が可能かを確認します。間に合うようであれば、焦らず落ち着いて会場へ向かいましょう。

●通夜振る舞いに間に合った場合

予想以上に会場への到着が遅れ、到着した時にはすでにお通夜の儀式が終わり、通夜振る舞いが始まっているという場合でも、そのまま通夜振る舞いに参加しても問題はございません。ただし、必ず葬儀場の担当者やご遺族に声をかけ、遅れてしまったことへのお詫びと、故人への弔意を伝えましょう。その上で、ご遺族の方から通夜振る舞いへの参加を勧められたら参加してください。通夜振る舞いは、たとえ遅刻して参加した場合でも、遺族・親族以外は長居せず、20〜30分程度で退出するのが基本です。大声で話したり、食べ過ぎや飲み過ぎたりすることのないように注意し、適切なタイミングで退席しましょう。

●遅刻してしまった場合の香典の渡し方

お通夜に遅刻してしまった場合、香典の渡し方にも注意が必要です。大幅に遅刻していなければ、まだ受付がいるはずですので、受付の方に香典を渡せば問題ありません。しかし、受付の終了後に到着した場合、お通夜の席では香典を渡さないのがマナーです。受付が終了すると、香典は一度まとめて保管されるため、後から個人的に追加で渡すと、ご遺族に負担をかけたり、混乱を招いたりするリスクがあります。そのため、受付終了後に到着した場合は、無理に香典を渡そうとせず、翌日の葬儀・告別式で改めて渡すようにしましょう。もし、お通夜には参列できるものの、葬儀・告別式には予定があり参列できないという場合は、後日、喪主のご自宅に訪問して香典を届けるか、不祝儀袋に現金を入れ、現金書留で郵送するという方法があります。●遅刻が予想される場合は参列を避けるべきか?

基本的に、お通夜は告別式のように日程が決まっているわけではなく、ご逝去の当日や前日に知らされることが多いものです。そのため、状況によっては、開始時間にどうしても間に合わないという場合もあるでしょう。お通夜に遅刻すること自体は、必ずしもマナー違反というわけではありません。事前に遅れる旨をご遺族に連絡し、できる限り葬儀会場へ駆けつけるように努めることが大切です。ただし、2時間以上の大幅な遅刻や、会場への到着が夜の22時を過ぎてしまうような場合は、ご遺族に負担をかけ、迷惑となる可能性が高いため、参列は見送るべきでしょう。そのような場合は、お通夜への参列は諦め、翌日の葬儀・告別式に最初から参列するようにしましょう。また、ご自身が喪主やご遺族になった際は、参列者が遅刻した場合の対応方法について、事前に葬儀社の担当者などに確認しておくことをお勧めします。

まとめ

お通夜には、大きく分けて夜通し故人に付き添う「全通夜(本通夜)」と、儀式と通夜振る舞いを行う「半通夜」の2種類があります。現代においては、地域や状況によって異なりますが、多くのお通夜が葬儀場で行われ、通夜振る舞いの後に一旦帰宅する半通夜が一般的です。半通夜は通常17時から19時頃に開始され、読経と焼香に1時間〜1時間半程度、その後1〜2時間の通夜振る舞いが行われます。そのため、1時間程度の遅刻であれば、事前に連絡を入れた上で、葬儀会場へ駆けつけても問題ありません。ただし、2時間以上遅れる場合は、喪主やご遺族は翌日の葬儀・告別式の準備があるため、親族以外は参列を控え、翌日の葬儀・告別式に参列するのがマナーと言えるでしょう。故人を偲ぶ気持ちを大切にしつつ、喪主やご遺族に負担をかけないよう、お通夜に関する基本的なマナーをしっかりと理解した上で参列することが重要です。

自由に家族葬は、ただ安いだけでなく年間20,000件以上の葬儀実績を誇るグループとして、終活サポートや葬儀の事前相談から、葬儀後のアフターサポート(樹木葬、海洋葬儀などのご供養や法事・仏壇・仏具の手配、墓地・墓石、遺品整理など)まで幅広く対応しています。

お通夜や葬儀に関して不安なことがある場合は、自由に家族葬に相談ください。24時間365日お客様のお問い合わせにお応えします。